La caja negra de los ecosistemas

El equipo de trabajo que conforma el Grupo de Ecología Regional busca comprender los mecanismos que regulan el balance hídrico de plantas y el flujo de agua, de nutrientes y de carbono de ecosistemas. La idea es desarrollar métodos de utilización de los ecosistemas que sean sostenibles en el tiempo y contribuir a su recuperación.

Para el trabajo de campo, el Grupo utiliza, por ejemplo, equipos portátiles para medir fotosíntesis. También estudian el estado hídrico de un árbol o la arquitectura hidráulica de las plantas, es decir cómo es la resistencia al flujo de agua a lo largo de la planta y cómo varía en las raíces, los tallos y las hojas.

La ecología funcional estudia la estructura y el funcionamiento de los sistemas ecológicos mediante la comprensión de procesos y mecanismos. “Quizás, cuando le pusimos el nombre a nuestro laboratorio, estábamos pensando en esta intrincada maquinaria que es la naturaleza, de la que nosotros estudiamos sólo una porción”, reflexiona Guillermo Goldstein, biólogo, investigador del CONICET y director del Grupo de Investigación en Ecología Funcional. “Usamos herramientas de la biología molecular, de la física, de la biología evolutiva, de la fisiología y la ecología. Intentamos cerrar la brecha entre el conocimiento básico del funcionamiento de un ecosistema y la generación de conocimientos que permita conservar, restaurar y hacer un uso adecuado de los recursos naturales. Como la comprensión de los procesos ecológicos se puede analizar desde una gran cantidad de perspectivas, el trabajo que realizamos tiene un enfoque multidisciplinario”, agrega.

Las líneas de investigación que trabajan Goldstein y su equipo abordan el estudio de la ecofisiología y biofísica de plantas vasculares y ecosistemas terrestres. Su objetivo es comprender los procesos y mecanismos involucrados en la regulación del balance hídrico de plantas y del flujo de agua, de nutrientes y de carbono de ecosistemas. “Estamos intentando producir conocimientos nuevos en un campo de la investigación relacionado con la interacción entre las plantas y el ambiente. No sólo estudiamos el resultado de las presiones selectivas del ambiente físico sobre las plantas, sino también queremos entender cómo los componentes de un sistema interactúan y se articulan entre sí, es decir, los procesos y mecanismos que regulan su funcionamiento y su dinámica a diferentes escalas, desde células, pasando por organismos y llegando a ecosistemas”, explica Goldstein.

Los investigadores realizan su trabajo en diferentes regiones: los bosques chaqueños, los bosques subtropicales húmedos de Misiones, los bosques andino-patagónicos, la estepa patagónica, y áreas tropicales del centro de Brasil y China. “Nuestro universo de estudio no sólo incluye organismos y ecosistemas de nuestro país sino de otros lugares del mundo. Tenemos colaboraciones con grupos de investigación de diferentes universidades nacionales y del exterior”, afirma.

La labor realizada por los especialistas abarca, entre otras cosas, el trabajo de campo, experimentos en el campo bajo condiciones semi-controladas, estudios en el laboratorio, análisis de datos satelitales y de variables meteorológicas. Para el trabajo de campo utilizan, por ejemplo, equipos portátiles para medir fotosíntesis y sistemas micro-meteorológicos que miden los flujos de CO2 y vapor de agua para estimar tasas de transpiración y fijación de carbono a nivel del ecosistema. También estudian el estado hídrico de un árbol o la arquitectura hidráulica de las plantas, es decir cómo es la resistencia al flujo de agua a lo largo de la planta y cómo varía en las raíces, los tallos y las hojas.

En Misiones, por ejemplo, también estudian plantaciones forestales además de bosques nativos bien conservados y con diferentes grados de deterioro por extracción selectiva de especies maderables. “Las leyes ecológicas y las leyes económicas o de apropiación de la naturaleza operan a escalas temporales diferentes. El productor o la empresa forestal, en general, tratan de aumentar la cantidad de recursos extraídos sin considerar la tasa de recambio biológico de los sistemas explotados. Eso genera deterioros que se podrían evitar si existieran normas de explotación adecuadas. Se ha sancionado y se está tratando de implementar la nueva la ley de bosques nativos para poder conseguir un manejo sostenible en el tiempo. Sin embargo no existen muchos estudios sobre la estructura y funcionamiento de estos bosques que permitan desarrollar métodos de explotación racional. Nosotros, en la provincia de Misiones y en la región chaqueña, lo estamos tratando de hacer. En la estepa patagónica estamos estudiando los mecanismos de regulación del balance hídrico a nivel de planta y de ecosistema”, explica Goldstein. El proyecto llevado a cabo en la estepa patagónica se llama Un desierto con agua: ¿por qué la vegetación de la estepa patagónica no utiliza los recursos hídricos disponibles en profundidad? y, como una de sus primeras consecuencias, los investigadores están comenzando a elaborar proyectos a escala para aumentar la capacidad de carga de la estepa y evitar la desertificación de la misma. También están trabajando sobre las consecuencias del cambio climático global en los bosques andino-patagónicos en colaboración con investigadores del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera (CIMA).

Mejorar el conocimiento sobre la estructura y funcionamiento de los ecosistemas resulta importante para desarrollar métodos de utilización que sean sostenibles en el tiempo y para contribuir a su recuperación. “La mejor validación de nuestros ‘descubrimientos’ es la aplicación exitosa de los conocimientos nuevos obtenidos después de realizar la investigación básica para ayudar, por ejemplo, al manejo sustentable de los bosques o para aumentar la capacidad de carga animal en la estepa patagónica”, sostiene Goldstein.

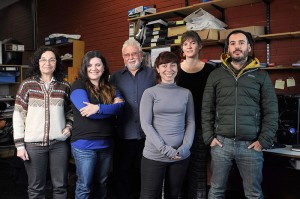

(De izq. a der.) Nora Madanes, Piedad Cristiano, Guillermo Goldstein, María Virginia Díaz Villa, Theis Efron y Laureano Oliva Carrasco.

Laboratorio de Ecología Funcional

(IEGEBA-CONICET, Departamento de Ecología, Genética y Evolución)

Laboratorio 217, 2do. piso, Pabellón II, 4576-3300, interno 415 www.ecologiafuncional.weebly.com

Dirección: Guillermo Goldstein

Integrantes del grupo: Nora Madanes, Piedad M. Cristiano

Tesistas de doctorado: Laureano Oliva Carrasco, Virginia Díaz Villa, María Soledad de Diego, Thais Efron.

Tesistas de Licenciatura: Tania Dellepiane (Ciencias Ambientales Facultad de Agronomía) y Antonella Berganzoni (Ciencias Biológicas).

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires - Argentina

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires - Argentina