Cuentos para contar la ciencia

¿Qué importancia tienen los relatos narrados a modo de cuento como herramienta para mejorar las clases de ciencias en la escuela? Un equipo de investigadores estudia en qué medida la natural predisposición humana de transformar la experiencia en relatos, ayuda a comprender, por ejemplo, las epidemias, retener los datos y explicarlos.

“¿Cómo explicar el dramático brote de fiebre amarilla en Buenos Aires sin ubicar en ese tiempo la sangrienta guerra de la Triple Alianza, el escenario de esa lucha en zonas selváticas y una ciudad sin cloacas, con inquilinatos atestados de inmigrantes pobres y un verano cálido y húmedo? ¿Cómo prescindir del detalle de los contextos políticos e históricos para comprender por qué ahí, con esa población, en esa época y no en otra?”. La que formula las preguntas que anteceden es Andrea Revel Chion, integrante del Grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de las Ciencias Naturales (GEHyD) del Instituto CeFIEC. Revel Chion es doctora en Ciencias Naturales con orientación en Didáctica de las Ciencias Experimentales y, como integrante del grupo de investigación, busca comprender los aportes que el formato narrativo –como aquellos viejos cuentos que nos contaban en la infancia– puede hacer para el aprendizaje de contenidos científicos escolares complejos.

“En inglés, existen las palabras history y story para diseñar dos conceptos diferentes pero relacionados íntimamente: el conjunto de sucesos que han acontecido en el tiempo y una forma de contarlos, de naturaleza fuertemente narrativa. Esta distinción se traslada a la historia de la ciencia y a su enseñanza, donde ha prendido fuertemente la idea de construir, poner en marcha y evaluar science stories (que en castellano llamamos historias de la ciencia) para mejorar las clases de ciencias. Estos son los pilares teóricos de una de nuestras líneas de investigación e innovación”, afirma Agustín Adúriz-Bravo, director del grupo.

Para estudiar el papel y la importancia de la historia narrada en la enseñanza, los investigadores eligen un tema que presenta múltiples aristas y diversos abordajes posibles. “Particularmente nos enfocamos en la enseñanza de un modelo complejo de salud que contempla las dimensiones sociales, económicas, políticas, físico químicas y biológicas, insertado en una perspectiva histórica, ambiental y cultural de la salud. Este modelo nos permite construir explicaciones plausibles de la emergencia y la reemergencia de las enfermedades del pasado y del presente, y dar cuenta de las razones por las cuales algunas enfermedades sitúan su origen en unas regiones y no en otras, en algunos tiempos históricos, y atacando a ciertos sectores sociales al tiempo que otros parecen eludirlas sin dificultades. Considerando que las emergencias se distancian del concepto clásico de epidemia, en el sentido de que la aparición es cualitativamente sorprendente, es que se impone la adopción de este enfoque”, explica Revel Chion.

Este modelo complejo de salud elegido requiere contribuciones disciplinares que los docentes no siempre adquieren durante su formación. Sin los aportes históricos, geográficos, económicos y biológicos entre otros, se corre el riesgo de retornar a visiones más limitadas y empobrecidas de la salud y la enfermedad. “Es precisamente aquí donde las narrativas, con su natural bagaje variopinto de contenidos –igual que los cuentos de la literatura universal–, hacen su aparición exponiendo aquellos contenidos que exceden, normalmente, la formación de los profesores de biología”, afirma la investigadora. “Nos interesa identificar en qué medida la natural predisposición de la estructura cerebral humana para procesar información y transformar la experiencia en relatos, puede contribuir a comprender la información contenida en historias sobre la emergencia de enfermedades, retener los datos y acceder a ellos para la elaboración de explicaciones robustas”, agrega.

Los investigadores trabajan por un lado en la formación docente –tanto en el profesorado de la FCEyN como en el Instituto Superior del Profesorado, Joaquín V. González– y por otro en la escuela media. “En el primer ámbito perseguimos impactar en la formación de los futuros profesores de manera tal de que reconozcan a las narrativas como dispositivos potentes para la enseñanza de contenidos complejos. En el segundo caso pretendemos identificar qué características deben tener las narrativas (muy especialmente nos interesa los contextos que deben considerar), las formas de transmitirlas y las intervenciones previas, durante el relato y a su finalización de manera tal de reconocer qué impactos (motivación, memorabilidad, acceso y manipulación de datos, construcción de explicaciones, etcétera) es posible ponderar. Investigamos, además, el lugar central que tiene la historia de la ciencia (entendida como disciplina académica) al aportar insumos para la construcción de las narrativas”, ahonda Revel Chion.

Los investigadores creen que abandonar la práctica de contar cuentos en el ámbito escolar, cosa que suele producirse al comienzo de la escuela primaria, no tiene justificaciones pedagógicas ni didácticas y sostienen que existe el prejuicio de creer que la práctica narrativa “infantiliza” y diluye la enseñanza produciendo hipotéticas pérdidas en el nivel académico. A la hora de evaluar estas concepciones erróneas, Revel Chion es categórica: “radican fundamentalmente en un desconocimiento de los marcos teóricos que producen diferentes comunidades de didactas de las ciencias y de otros especialistas (lingüistas, epistemólogos, científicos cognitivos, investigadores en educación), que no solo reconocen su potencia en el nivel medio sino en el universitario, en el que identifican la presentación de casos complejos, vehiculizados en historias de la ciencia, como insumos ideales para la presentación y análisis de las problemáticas que exponen. El retorno de las narrativas en los diferentes niveles de formación puede contribuir sensiblemente a una educación científica de calidad”.

La fiebre de la guerra

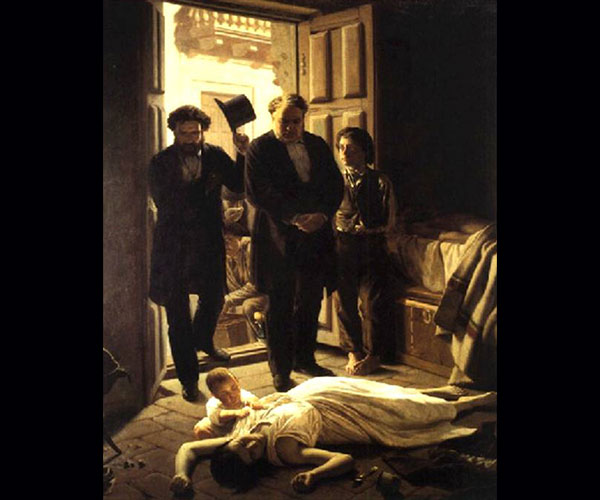

La siguiente es una historia sobre la epidemia de fiebre amarilla en la Argentina que los investigadores han contado a los estudiantes de escuela media.

Un soldado agotado y mal nutrido apura el paso para reencontrarse con su familia que lo espera en un conventillo del barrio porteño de San Telmo. Corre el verano del año 1871 y viene de luchar en una sangrienta guerra en la que tres países (Argentina, Brasil y Uruguay) se aliaron para atacar a Paraguay, fogoneados por el Imperio Británico. El impacto fue brutal, Paraguay perdió cerca del 80% de la población y fue obligada a pagar una altísima indemnización por guerra que lo sumió en una pobreza de la que aun no puede recuperarse.

Gran parte de las batallas tuvieron lugar en la selva y sus cercanías por lo que el soldado tuvo que soportar también la tortura incesante de las picaduras de los mosquitos. Trae de regreso en la sangre un virus agresivo que los mosquitos que lo picaron habían extraído antes de los monos aulladores. Lo recibe una Buenos Aires calurosa, insalubre, sin cloacas, con grandes zanjones y plagada de mosquitos. Uno de ellos lo pica y distribuye los virus que trae consigo entre su familia y a todos los que sucesivamente fue picando, todos están en peligro. La epidemia se desata rápidamente, el virus produce fiebre amarilla que mata en pocos días con síntomas aterradores: fiebre altísima, dolores en las articulaciones, de cabeza, de ojos, estomacales. Le siguen escalofríos, temblores, la piel se tiñe de amarillo por el daño hepático, se sufren vómitos negros (forma en que también se llamó por la época a la enfermedad), hemorragias, deshidratación, aceleración del pulso y la muerte. Todo en pocos días.

Los cementerios no pueden alojar a tantos muertos, por lo que en tiempo record se construirá el cementerio del Oeste, hoy la Chacarita. Los ricos huyen al Norte en lo que serían más tarde los elegantes Barrio Norte y Recoleta, construyen sus petit hoteles y abandonan sus antiguas casonas. La zona sur sobrevive como puede. La asimetría entre ambos barrios nunca se superó…cuando las autoridades finalmente comprendieron que una de las causas de la epidemia eran las aguas estancadas en donde los mosquitos colocaban los huevos, la primera zona que se benefició con las cloacas fue el Barrio Norte.

El pico de muertes se registra entrado ya el otoño, muy tarde para los mosquitos que requieren altas temperaturas para desarrollarse…algo los estaba ayudando a prolongar su ciclo vital…

Muchas de las casas de los pobres donde conviven varias familias no tienen cocina, por lo que se calefacciona y se cuecen los alimentos con braseros, unos artefactos de hierro en cuyo interior se colocaban brasas: la ayuda que necesitaban los mosquitos para sobrevivir.

Se calcula que murieron unas 14.000 personas, la mayoría de ellos, los pobres y marginados que vivían en las zonas más insalubres de la ciudad y que tampoco pudieron huir. Fue un invierno inusualmente frío el que terminó con la epidemia.

Grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de las Ciencias Naturales (GEHyD) (CeFIEC – Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias).

Instituto CeFIEC, 2do. piso, Pabellón II, 4576-3331, interno 828.

Dirección: Dr. Agustín Adúriz- Bravo

Integrante de la línea: Dra. Andrea Revel Chion

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires - Argentina

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires - Argentina